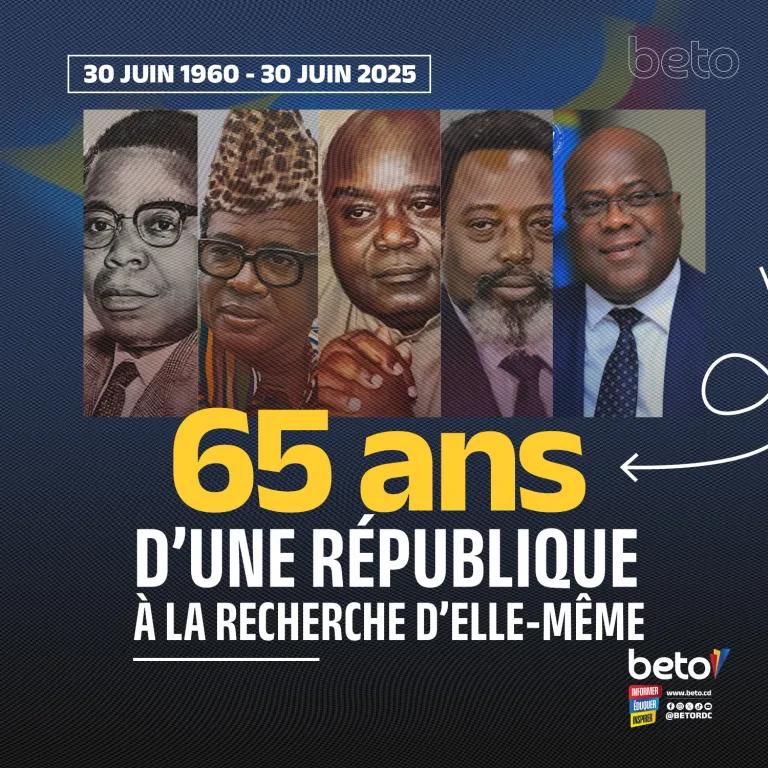

Une République encore en construction

Depuis son accession à l’indépendance en 1960, la République démocratique du Congo (RDC) a vu défiler cinq chefs d’État, chacun incarnant à sa manière les espoirs, les dérives et les contradictions d’un pays immense et stratégique au cœur de l’Afrique. De l’idéal républicain de Kasa-Vubu à la diplomatie des ressources de Félix Tshisekedi, en passant par la longue autocratie de Mobutu et les règnes mouvementés des Kabila, le Congo poursuit sa quête d’un équilibre entre autorité, démocratie et souveraineté.

Kasa-Vubu : le rêve républicain brisé

Premier président de la RDC, Joseph Kasa-Vubu reste une figure fondatrice souvent reléguée au second plan. Issu de l’ethnie Bakongo, formé dans les séminaires catholiques, il entre en politique à travers l’ABAKO, qu’il érige en fer de lance de la lutte indépendantiste. Élu en juin 1960, il incarne une République naissante mais déjà fragilisée.

Face à Patrice Lumumba, Premier ministre charismatique et radical, Kasa-Vubu défend une modération légaliste. Leur confrontation idéologique et institutionnelle plonge le pays dans une crise majeure dès les premiers mois. Leurs révocations mutuelles, en septembre 1960, ouvrent la voie au coup d’État de Mobutu.

Dépassé par les sécessions, les rébellions et les ingérences étrangères, Kasa-Vubu ne parvient jamais à imposer une autorité stable. Destitué en 1965, il quitte la scène dans l’effacement. Pourtant, il demeure le symbole d’un Congo libre rêvé, mais inachevé.

Mobutu : l’État-personne et l’âge du Léopard

Avec Mobutu Sese Seko, c’est l’ère de la personnalisation absolue du pouvoir. En 1965, il prend les rênes d’un pays en crise. Pendant 32 ans, il façonne le Zaïre à son image : culte de la personnalité, parti unique, centralisation à outrance. Sa politique d’« authenticité » vise à rompre avec l’héritage colonial, mais le vernis idéologique dissimule une corruption généralisée, un affaiblissement de l’État et une économie en déroute.

Soutenu par les puissances occidentales pendant la Guerre froide, Mobutu joue le rôle de rempart contre le communisme. Mais avec la fin du bipolarisme, il perd ses alliés et son pouvoir vacille. En 1997, il est renversé par la rébellion de Laurent-Désiré Kabila.

Mobutu laisse derrière lui un pays ruiné, des institutions minées, et un système politique discrédité. Aujourd’hui encore, son ombre pèse : il incarne à la fois une certaine grandeur perdue et un régime autoritaire destructeur, dont les réflexes continuent de hanter la RDC contemporaine.

Laurent-Désiré Kabila : la révolution inachevée

Laurent-Désiré Kabila entre à Kinshasa en libérateur, mais gouverne en autocrate. Ancien maquisard marginal, il revient sur le devant de la scène grâce à l’appui du Rwanda et de l’Ouganda. En 1997, il chasse Mobutu, rebaptise le pays, et promet un renouveau politique.

Cependant, très vite, il concentre le pouvoir, interdit les partis politiques et muselle l’opposition. Sa rupture avec ses anciens alliés en 1998 déclenche la Deuxième Guerre du Congo, l’un des conflits les plus meurtriers du XXIe siècle.

Assassiné en 2001 dans des circonstances opaques, il laisse derrière lui un pays replongé dans la guerre et une gouvernance autoritaire. Son héritage demeure celui d’un espoir trahi, d’une révolution étouffée dans les violences et les calculs géopolitiques.

Joseph Kabila : la transition ambivalente

Propulsé au pouvoir à 29 ans après l’assassinat de son père, Joseph Kabila hérite d’un pays fracturé. Il engage un processus de paix, concrétisé par les accords de Sun City, puis organise les premières élections démocratiques en 2006.

Son premier mandat est placé sous le signe de la reconstruction. Mais rapidement, les espoirs s’essoufflent : la corruption s’aggrave, la gouvernance reste opaque, et la centralisation persiste. Réélu en 2011 dans des conditions contestées, il cristallise les tensions.

En 2016, il refuse de quitter le pouvoir à l’échéance constitutionnelle, provoquant une crise politique majeure. Il finit par céder la présidence à Félix Tshisekedi en 2019, dans une transition pacifique mais marquée par des soupçons de pacte opaque.

Joseph Kabila laisse une image ambivalente : pacificateur ou verrouilleur du système ? En mai 2025, le Sénat a levé son immunité, ouvrant la voie à des poursuites pour haute trahison, crimes de guerre et soutien à l’insurrection en lien avec le M23. Son retour à Goma, fief du groupe rebelle, a ravivé les soupçons de collusion.

Félix Tshisekedi : le président à l’épreuve de l’Est

Premier président issu d’une alternance pacifique, Félix Tshisekedi arrive en 2019 porteur d’un espoir de renouveau. Fils du leader historique Étienne Tshisekedi, il promet justice, développement et rupture avec les pratiques du passé.

Mais rapidement, son mandat est confronté à l’épreuve de l’insécurité persistante dans l’Est. Il décrète l’état de siège en 2021, sans succès probant. Les critiques s’accumulent quant à l’efficacité sécuritaire et aux atteintes aux droits humains.

Sur le plan diplomatique, il cherche à impliquer la région à travers l’EAC, tout en accusant le Rwanda de soutenir le M23. Réélu en 2023, il gouverne désormais sans l’ombre de Kabila. Cette indépendance politique lui donne une opportunité historique, mais le dossier sécuritaire reste le juge de paix de son leadership.

En 2025, son rôle dans les pourparlers de Washington avec le Rwanda démontre une volonté de dialogue, mais sans résultats concrets sur le terrain.

Une République en quête de République

Soixante-cinq ans après l’indépendance, la RDC reste une nation inachevée. Ses présidents ont incarné, tour à tour, la promesse, la dérive, la résistance ou la transition. Au-delà des figures, c’est un système qui vacille entre aspirations démocratiques et pratiques autoritaires.

Mais malgré tout, la flamme du rêve républicain demeure, portée par la résilience d’un peuple qui ne cesse de réclamer justice, équité et dignité. Dans chaque élection, chaque mobilisation, chaque combat citoyen, vit encore l’espérance d’un Congo véritablement souverain et démocratique.

Jonas TSHIPADI